|

太平洋の勇壮さを、そのまま表現したようなエネルギッシュな踊りの祭典。「ヨッチョレ、ヨッチョレ」のかけ声も賑やかに、朱塗りの鳴子を鳴らしながら踊り子は、組ごとに衣装をまとい、高知市の追手筋を中心に町を踊り歩きます。よさこい祭りを迎える頃は、四国・高知も夏真っ盛り…。 |

|

愛媛県との県境近くにある別府村庄屋中越家の庭に植えられている桜の巨木。高さ約7m。枝張り直径約12m。樹齢は160年以上。見ごろは気候等により異なりますが毎年3月中旬ごろから。淡い色に染めあげられた心ひかれる光景は空にたなびく春霞のよう。秋葉まつりの練りもこの中越家の庭で行われ、由緒ある庄屋跡地のしだれ桜として知られており、満開時には観光客がたえません。 |

|

南国的な詩情を思い浮かべそうな白浜の海岸「大浜海岸」。徳島県南に位置し美しいリアス式の海岸線のところどどころには波穏やかな砂浜(約500m)にウミガメの産卵地があり、毎年春の5月から夏の8月にかけて産卵のため砂浜に上陸するそうです。 |

|

弘法大師が製麺技術を伝えたと言われている特産のさぬきうどん発祥の地。また、現在では、香川県をうどん県との噂も高く浸透されており、麺は腰のある、どちらかというと太麺を塩ベ−スの透き通った出汁で日本全国から足を運んで来県し食されているようです。 |

|

ふかいV字に切りたった断崖絶壁が約5kmにもわたって連続する千変万化の峡谷。結晶片岩や含礫片岩などが露出し奇岩怪岩やシン淵が多く見られるなど、男性的な表情にあふれ、吉野川が長年の歳月をかけてつくりあげた大自然の芸術品。岩肌と樹木と渓流のコントラスト、春はミヤマ桜や岩ツツジ、夏は新緑、秋は紅葉が美しく、観光船による川下りのドラマチック体験も楽しみのひとつです。 |

|

名水と言われる湯船の水源でもある標高150〜250mの山腹に急崚を巧く活用した約12ヘクタ−ルに800枚ほどの大小併せた棚田が波形模様にも見える外観が広がっています。平成11年(1999年)7月26日農林水産省の「日本の棚田百選」に指定されてもおり、小豆島の観光名所の一つでもある様です。 |

|

四国の足摺宇和海国立公園の中にある国内で初の海中公園に指定され、竜串・見残し方面ではシンボルにもなっている足摺海底館。太平洋の黒潮に揉まれた豊かな自然環境で育ったサンゴ・魚郡が目の前にて鑑賞可能なようです。そのような自然豊かな環境をそのままに満喫可能な海中公園を堪能できるのではないでしょうか。 |

|

瀬戸内海の中部と大島(南部)辺りにある山並で、別名、大亀山(隅ケ丘)とも言われ、標高307mの自然豊かな公園だと思えます。この画像は山頂あたりからの撮影で景観にも配慮された展望公園のようです。遠方に望むのは瀬戸内海国立公園にも指定されてもおりますので、観光はもちろんのこと今治のタオルもグロ−バル的に著名度は高いのでご見学されてみては如何でしょうか。 |

|

洪水をたびたび起こす吉野川は、別名“四国三郎”と呼ばれる気性の激しい川でしたが、現在は河川敷公園なども整備され、県民の憩いの場となっています。また、標高290mの眉山山頂はモラエス館や桜の名所としても知られ、尣からはロ−プウェイで登ることができます。 |

|

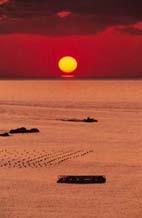

高知県の西の竹に位置する宿毛市は、慾日の名所でもあります。その形がダルマに似ていることから、ダルマ慾日と呼ばれています。 |